3月11日,《电子烟》国家标准(二次征求意见稿)公布,与上一稿相比,添加剂从122种减少到101种(以下称101名单),此前减至122种时已引发行业震动,而本次的减少、降低、增加的物质分别具有怎样的效果?对其调整又有怎样的底层逻辑和产业发展意义?

此外,更值得关注的是:现行卷烟生产中,添加剂按照2015年发布的《烟草制品许可使用的添加剂名单》(YQ52)有797种可使用物质(以下称“797名单”),对比卷烟可用的797和电子烟仅有的101,单纯从数量上看差异明显,而从专业角度来分析这样的巨大差异是否存在卷烟与电子烟之间的技术歧视?

带着以上疑问,两个至上深度交流跨界传统卷烟和新型烟草的权威技术专家。

删、降、增,都是为了去花果特征香

两个至上:电子烟国标的二次征求意见稿(以下简称“二稿”)中共删减了24种物质,这些物质有什么共同的属性?各自的功效是什么?

喜科专家:本次删减的24种物质,从香料分类上来看,有合成类和天然类香料。这些香料都是在香气特征上明显偏果类和花香类。我们初步对比了还保留在101名单中的同类同香型香料,发现被删减的香料在花香、果香上的呈现会更明显和更有效。

由此看出电子烟标准制定团队的一个思路,那就是在添加剂名单上尽量去诱导性、去特征化;也就是标准里提到的:“雾化物设计不应对未成年人产生诱导性,不应使产品特征呈现除烟草外的其他风味。”这一强制要求在具体技术层面的体现。

两个至上:这些具有诱导性的风格特征明显物质,哪些是比较有代表性的?能否举例说明它们到底是哪些味道?

喜科专家:举例来说,橙味添加剂是目前世界上食品等行业最广泛使用的果味特征香,本次删除的甜橙油、桔子油都属于这一大类,同样印证了此次电子烟强制标准制定团队去诱导性、去特征化,回归烟草本源的思路。

另外值得一提是删除的梅子提取物,122名单中的梅子通常是指青梅,但梅子提取物属于122名单中唯一没有CAS码的原料,所以相较于其他有CAS码[1]、FEMA码[2]的天然原料,很不容易给予梅子提取物一个明确的界定。同时,梅子(122名单中提到学名 Prunus domestica)本身又涵盖西梅李,黄香李,青梅李,乌荆子李等等,在界定原料分类上也增加了难度,又或者在香料的生产提取过程中还有发酵产品和未发酵产品等的区别,这就会衍生出很多的梅子风味,可能会带来今后监管上的一些困难和或者口味上的变化更多。

所以这可能也是本次二稿中删除梅子提取物的原因,这也体现了标准制定组的严谨。

我们也注意到,像薄荷类,尤其是带有特征香的薄荷类,也做了一些删减,比如说亚洲薄荷油、留兰香油,因为一般都会用来调制特征薄荷的口味,所以这类删减也是在弱化风味。

两个至上:二稿中降低使用量的添加剂又是出于怎样的原因?其中为什么柠檬烯的降低幅度最大?

喜科专家:降低最大使用量的物质有18种。其实也是让最终产品的特征香不能太大超过烟草。

本次降低程度最明显的是柠檬烯,就是柠檬味特征,其大类就是是偏橙子和橘子味的果香,广泛存在于各种柑橘属果皮及香精油,特别是柠檬油、柠蒿油、橙子油、佛手柑油、莳萝油中。相关的甜橙油和橘子油被删除了,柠檬烯大幅降低是同样考虑减低橙味特征。

两个至上:二稿中新增的几种添加剂有什么功能和效果?又是出于怎样的原因而增加的?

喜科专家:二稿中新增了3种可使用添加剂。这几个添加剂的功能更多的还是在提供基础的凉感和甜感,而且用量较小。这次的增补可能与前期在一稿意见征求时有相关的厂商提出的增补的建议有关。也可能标准制定组也认为这次增补的几个添加剂目前在食品和烟草行业广泛使用。比如Ws-23,只是基础的凉味剂,没有明显的特征香,在传统烟草行业里也是广泛在使用。另外比如纽甜,它没有很明显的特征,主要只提供甜感,而且添加比例一般较小。也可以使用,不带来特征香。

减至122为了保安全性,减至101意在去诱导性

两个至上:电子烟可使用添加剂从797到122,再从122到101,您认为深层次的意义是什么?

喜科专家:当初从第一版的常用烟草添加剂许可名录797名单删减到122名单,我们初步分析更多是出于安全性的考虑,我们团队之前也参加了电子烟国家标准意见反馈讨论,我们分组的国家烟草局专家解释从797名单缩减到122名单更多考虑的是基于安全性的角度出发。

而且特别需要注意的是:食用安全性并不等于雾化吸入安全性。从科研和技术的角度,我们是认同这一思路的。

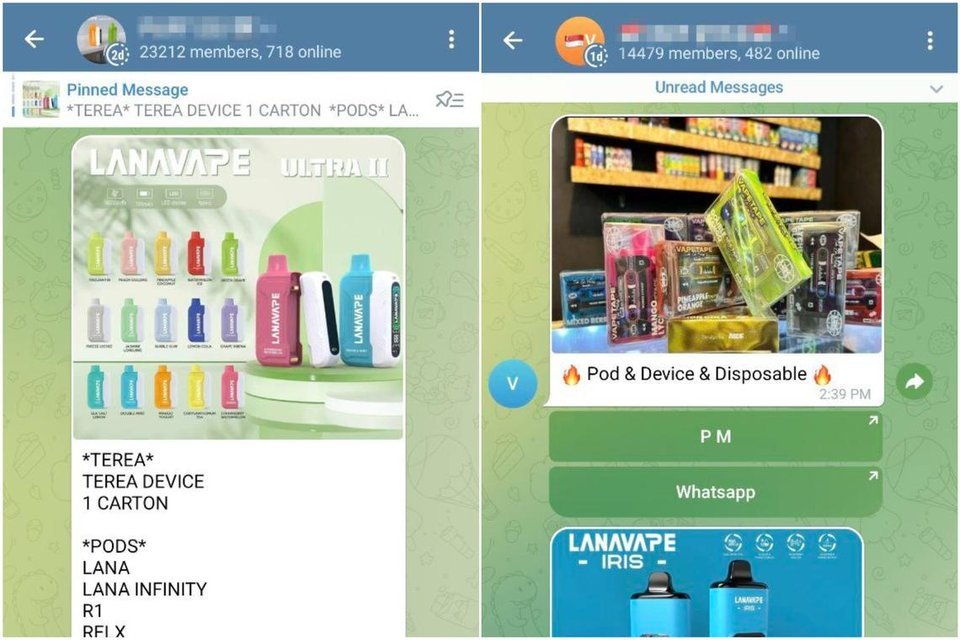

这次从122到101,通过我们团队从前面删减和增加具体添加剂名单的比对分析,很明显的就是为了去口味特征化,其背后的核心意义是为了更好保护未成年人。另外,通过限制这些添加物的使用和用量,来减少没有接触过烟草的人群对电子烟的使用,这也是国际上在电子烟管控方面的主流做法,欧盟和美国都陆续出台过相应政策。很多的明显果味特征的电子烟,很容易通过强烈的果味、花香、甜感、或者凉感,把尼古丁造成喉部的冲击和不舒适感给压制和掩盖住,减少了尼古丁对口腔、喉部的不舒适感。这样就可能诱导未成年人或不抽烟的人在不知不觉中产生对尼古丁的依赖。

卷烟797 VS电子烟101——是否存在技术歧视

两个至上:目前,两次删减的物质在卷烟产品中是否可以添加?卷烟产品的可添加剂是否比电子烟的多?

喜科专家:所删减的物质是可以在卷烟中使用的,事实上卷烟产品的可添加剂比电子烟多不少,现行的卷烟生产中添加剂是按照2015年发布的《烟草制品许可使用的添加剂名单》(YQ52),其中有797种可使用物质,按照二稿电子烟则只有101种。

两个至上:卷烟797与电子烟101名单相比,从技术和专业的角度,您认为这样的差异有不公平或歧视么?

喜科专家:从科研和技术工作者的视角来看,我们并不认为是歧视或者不平等。首先,传统烟草和新型烟草,两者在温度上有一个大的变化,传统卷烟的燃烧温度大约700-900℃,液态电子烟雾化温度大约180-220℃,固态电子烟雾化温度大约280-330℃。雾化的温度、环境和技术机理是不一样的,构成烟雾的气溶胶体系差别也很大。烟气中的各种化学成分的数量也是随温度降低而减少的。出于对消费者安全角度考虑,相比卷烟的减少,以更严谨的态度对电子烟这一新品类,在技术上也提出了更高的要求是合理的。

同时,回顾国际国内在监管下,整个烟草产业(包括卷烟和新型烟草)的发展,一直是向着降低危害的方向;而且“降害”本身更是电子烟得以发展的一个关键因素。添加剂范围越小,添加物越少,各种物质在高温雾化时相互反应和不可控因素就会少,也就相对危害低。

另外,电子烟等新型烟草产品,其本身诞生及发展的基因底层逻辑就是在做降低危害的产品。从这个品类发展的角度来讲,减少添加剂的使用,也是这类产品的必然使命。二稿国标提出了更高的要求也正是遵循这一原则,对我们从事电子烟科研的工作者来说,始终认同理解并遵循新型烟草的核心特征是降害,在这样的科技使命的视角去理解不会觉得是歧视或不公平。

101名单未来有新增的可能吗?

两个至上:如果二稿在征求意见后正式发布,并确定仅101名单后,未来有没有可能还有机会增加新的物质?如果想要增加需要怎么实现?

喜科专家:除了二稿中提到雾化物添加剂应该使用101种,如果有其他物质应经过风险评估,证明安全可靠后增加并使用,理论上是存在这种可能的。我们预判,可能下一步的细则出台,会有一个通道来进行申报或增补的具体流程方式。这一模式,在传统卷烟的中也是存在的。

但这种申请通道的要求和门槛将会是非常非常高。会需提交大量的数据和材料来证明所新增物质是安全可靠的,同时相应的主管部门也要对物质进行严谨系统的检测和评价,这将会需要一个比较长的流程和时间。客观来说,有新增的可能性,但增补的难度极高。

[1] CAS码是化学物质登录号。为每一种出现在文献中的物质分配一个CAS编号,是为了避免化学物质有多种名称的麻烦,使数据库的检索更为方便。其缩写CAS在化学上便成为化合物唯一识别码的代称。

[2] FEMA 编号是美国香料和香精制造者协会(Flavor & Extract Manufacturer’ association,简称 FEMA) 对香料的编号。

作者:郭晓渔 曾嘉阳

编辑:骆峰

制图:杨雨晴